-

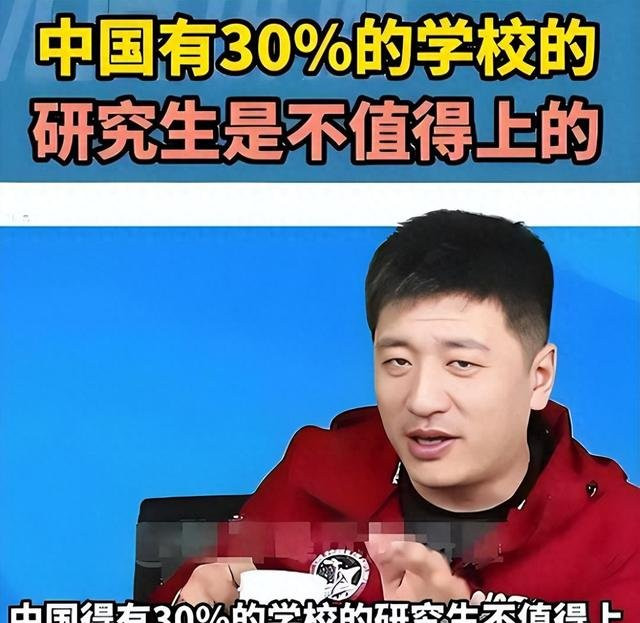

“30%院校的研究生不值得报考”, 张雪峰一席话, 令家长看清现实

在考研这条路上,你是否也曾迷茫过?每年数百万人挤破脑袋报名考研,但有多少人真正明白自己为什么选择这条路?又有多少人选对了方向?“30%的院校研究生不值得报考”,张雪峰的这番话虽刺耳,却狠狠地揭开了部分考研现象的真相,直接戳中了不少考生和家长的痛点。

考研人数年年攀升,2022年的报名人数已经突破457万,然而录取人数不过110万,这意味着将近四分之三的考生将面临落榜的现实。可即便如此,考研热情依旧高涨,甚至有些“盲目”。问题出在哪儿?或许一句话可以概括:“为考研而考研。”

很多学生并没有清晰的目标,只是觉得“别人考,我也得考”。这种心态就像一场大型跟风游戏,仿佛考不上研究生就会被社会淘汰。盲目考研的结果往往是用三年的时间换来一纸含金量存疑的文凭,甚至在就业市场上依然无法脱颖而出。那么问题来了,这30%的院校究竟为什么“不值得报考”?

教育资源的差距,直接影响研究生培养质量

咱们先说说教育资源,这可不是一个随随便便就能忽略的问题。我国高校数量的确不少,但优质资源的分布却相当不均衡。985、211名校的研究生名额有限,而普通院校的扩招却显得有些仓促和盲目。普通院校的师资力量原本就薄弱,一旦大量扩招,导师的精力自然被分散,学生能得到的个性化指导少之又少。试问,在这种情况下,研究生教育的质量如何保障?

更别提一些学校的教学设施跟不上发展需求。比如,有些理工科专业的实验设备依旧停留在过去的年代,学生连基本的实践机会都难以获得;又或者文科专业的教材陈旧不堪,案例分析还是十年前的老黄历。这样的教育环境,别说培养创新人才了,连让学生跟上社会发展的步伐都成问题。

盲目扩招与学历贬值,是一场“自我消耗”

有些学生可能会抱着这样的想法:既然名校难考,那我考个普通院校的研究生总没问题吧?反正有总比没有强。这种“逆向考研”的思路未必明智。普通院校盲目扩招的后果之一,就是学历的贬值。打个比方,本来研究生学历是块“金字招牌”,可一旦报名人数暴涨、招生门槛降低,这块招牌的光芒就会逐渐暗淡。尤其是当用人单位面对一份“普本硕士”的简历时,心中难免会有些疑虑:这个研究生的能力能否胜任工作?

不仅如此,研究生的扩招还可能导致就业市场的“内卷”加剧。名校硕士的竞争力依旧强劲,而普通院校硕士则可能因为学历含金量下降而被边缘化。换句话说,努力了三年,结果反而让自己的竞争力打了折扣,这可不是考研党们想要的结果吧?

缺乏规划,是很多考研党踩雷的根本原因

考研失败的另一个重要原因,是缺乏清晰的人生规划。张雪峰曾提醒考生:“人生不是落叶,随波逐流只会让你错失机遇。”这句话可谓一针见血。很多学生从高中到大学,一路被推着走,根本没有停下来想想:我究竟想要什么?我擅长什么?我的目标是什么?

没有规划,就像在迷雾中航行,目标不明确,方向不清晰,结果只能是事倍功半。那些优秀的考研党,早在本科阶段就已经为未来做好了准备。他们认真对待每一门课程,积极争取保研机会,参加实习项目积累经验。当他们开始备考时,早已“赢在了起跑线上”。

而缺乏规划的学生呢?可能直到考研报名前都还在纠结:要不要考研?考什么专业?报什么学校?这种状态下,就算上了考场,恐怕也难以发挥出最佳水平。

如何避免成为那“30%”中的一员?

既然问题摆在眼前,解决办法自然也不是没有。最重要的一点是:明确目标,制定合理规划。对于考研党来说,考研并不是唯一的出路,更不是“万能药”。在决定是否考研之前,先问问自己几个问题:我为什么想考研?是为了提升学历,增加就业机会,还是为了追求学术理想?如果找不到明确的答案,不妨先冷静下来,梳理自己的兴趣和能力,再做决定。

此外,选择学校和专业时,要做到眼光长远。并不是所有的“双非”院校都不值得考,也不是所有的名校都适合每个人。关键是看学校的专业领域是否有竞争力,师资力量是否强大,教学质量是否过硬。比如,“建筑老八校”“上戏中戏”等学校在专业领域的认可度极高,即便不是985、211,也依然值得报考。

最后一点,也是最重要的一点:考研不是终点,而是起点。如果把研究生阶段当成“混文凭”的三年,那最终的结果只会是浪费时间和精力。与其如此,不如将这段时间用来提升自己的专业能力、积累实践经验,为未来的职业发展打下坚实基础。

那么问题来了:你是为了什么而考研?是为了追求更大的梦想,还是只是因为跟风随大流?盲目考研的结果,可能是三年后依旧迷茫;而有规划的努力,却能让你的人生道路更加清晰。对此,你又怎么看?